本文

「心のバリアフリー」の推進

「心のバリアフリー」とは

施設や設備などの物理的なバリアフリー化が進んでも、利用者の状況や利用方法によっては、移動などが困難な場合があります。そうしたときにまわりの方の少しの気遣いや思いやりの心で、その方の移動などが可能あるいは容易になることがあります。

まわりに困っている方を見かけたら、相手の方を思いやり、「お手伝いしましょうか?」と声かけする気遣いや思いやりの心を育てることが「心のバリアフリー」の推進です。

※「心のバリアフリー」の推進に関する全国的な取り組みは、

国土交通省ホームページ「心のバリアフリー」のページ<外部リンク>をご参照ください。

「心のバリアフリー」を体現する3つのポイント

『ユニバーサルデザイン2020行動計画(ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定)』において、心のバリアフリーを体現する3つのポイントとして、以下のように示されています。

- 障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障害の社会モデル」を理解すること。

- 障害のある人(及びその家族)への差別(不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供)を行わないよう徹底すること。

- 自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこと。

※『ユニバーサルデザイン2020行動計画』については、

首相官邸ホームページ「ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議」のページ<外部リンク>をご参照ください。

障がいの社会モデルとは

障がいは「社会的な差別や不平等」によってもたらされるものであり、「社会やまわりの環境の問題である」という考え方です。障がいのあるなしにかかわらず、誰もが安心して生活できるために、「変わらなくてはいけないのは個人ではなく社会」という考え方であり、社会的障壁(バリア)をなくしていくことが求められます。

お手伝いしましょうか?

「心のバリアフリー」を推進し、誰もが安全・安心、快適に移動できるひとにやさしい都市(まち)にするためには、困っている方を見かけたときに、「お手伝いしましょうか?」と声かけを行い、お互いに助け合うことが大切です。

必要なお手伝いは人それぞれですので、どのような方法がよいのかなど意思確認を行うことがよりよいお手伝いにつながります。

時には、断られる場合もあるかもしれません。それは、お手伝いを必要としていない場合や、人によってはできるだけお手伝いを受けず一人で行動したいと考えている方もいらっしゃるからです。

もしお手伝いを断られたとしても、声かけを行った思いやりの気持ちは相手に伝わっています。

お手伝いの方法や注意事項などは、

『「こころのバリアフリー」ガイドブック』 (出典:国土交通省関東運輸局ホームページ)[PDFファイル/5.46MB]

または、

国土交通省ホームページの「パンフレット・リーフレット」<外部リンク>をご覧ください。

バリアフリー教室の開催

香芝市では、「心のバリアフリー」の推進の一環として、バリアフリー教室を開催しています。

バリアフリー教室では、車いす利用体験・介助体験、視覚障がい疑似体験・介助体験などの体験学習を行い、バリアフリー化の重要性や障がい理解・相手の立場に立つ思いやりを学習します。

スライドを用いたバリアフリーについての説明、当事者ボランティアによる体験談、声かけを行う際の注意点、介助方法などを学んでもらい、実際にまちなかで困っている方を見かけたときに声かけができるような学習とすることを目的に、バリアフリー教室を開催しています。

心のバリアフリーの講義の様子

車いす体験の様子

視覚障がい疑似体験の様子

盲導犬ユーザーによる歩行デモンストレーションの様子

開催概要

R6年度の開催概要

対象:香芝市立 関屋小学校、真美ヶ丘東小学校 3年生児童

学習内容

- バリアフリーについての講義学習

- 車いす体験・介助体験

- 視覚障がい疑似体験・介助体験

- 盲導犬ユーザーによるデモンストレーション歩行の見学

- 当事者による体験談

主催:香芝市

協力:国土交通省 近畿運輸局、社会福祉法人 香芝市社会福祉協議会、香芝市身体障害者福祉協会、視覚障がい者の仲間 光友会

過去の開催概要

R5年度関屋小学校バリアフリー教室 [PDFファイル/941KB]

R4鎌田小学校バリアフリー教室 [PDFファイル/3.24MB]

R2三和小学校バリアフリー教室[PDFファイル/3.96MB]

R1年度関屋小学校バリアフリー教室[PDFファイル/270KB]

H30年度関屋小学校バリアフリー教室[PDFファイル/81KB]

香芝市バリアフリー基本構想・特定事業計画

香芝市では、『高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)』に基づき、平成25年3月に香芝市バリアフリー基本構想を策定いたしました。また、令和2年3月には同構想を改訂いたしました。

本構想には、バリアフリー化の基本的な方針や実施すべき事業(特定事業等)を定めています。

詳しくは、「香芝市バリアフリー基本構想(移動等円滑化基本構想)の推進」のページをご覧ください。

また、香芝市バリアフリー特定事業計画には、本構想に基づき実施すべき事業の内容や予定期間等といった具体的な内容を定めています。

詳しくは、「香芝市バリアフリー特定事業計画によるバリアフリー化の推進」のページをご覧ください。

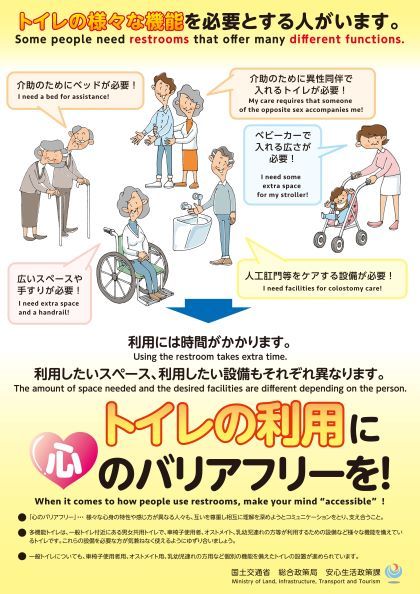

バリアフリートイレ(多機能トイレ)の利用に関する啓発

障がいの状況や個人の状況によっては、以下のような設備を必要とする方がいらっしゃいます。

- 車いすを使用している方・・・車いすを回転できる広いスペース、便器に移乗するための手すりなどが必要

- オストメイト(人工肛門等を保有している方)・・・パウチ(便をためておく袋)から排泄する汚物流しが必要

- 介護が必要な方・・・介助者が入れる広いスペースが必要

- 乳幼児連れの方・・・ベビーカーで入れる広いスペース、ベビーチェア・おむつ替えシートが必要

広いスペースやこれらの設備はバリアフリートイレ(多機能トイレ)に設置されているため、バリアフリートイレ(多機能トイレ)が使用中であるとこれらの方が使用できず困ってしまいます。

バリアフリートイレ(多機能トイレ)を必要とする方に譲っていただき、トイレの利用にも「心のバリアフリー」をお願いします。

出典:国土交通省ホームページ

出典:国土交通省ホームページ

トイレの利用に心のバリアフリーを

トイレの利用マナー啓発リーフレット[PDFファイル/5.16MB]

出典:国土交通省ホームページ

車いす用駐車場の利用に関する啓発

車いす用駐車場は、駐車スペースの横幅が350cm以上とすることがバリアフリー法で決められています。この350cmという基準は、車いすを使用している方が車からの乗降の際、広いスペースが必要であるため設けられている基準であり、車いすを使用している方はそのスペースがあることで、車のドアを広く開けることができ、車いすへの乗降が行えるようになります。

車いすを使用している方は広いスペースが確保されていないと、車いすを配置することができず乗降を行うことが困難となるため、車からの乗降ができません。

車いす用駐車場を必要とされている方にお譲りいただき、車いす用駐車場の利用に「心のバリアフリー」をお願いします。

出典:国土交通省ホームページ

駐車場の適正利用のために

駐車場の利用マナー啓発リーフレット[PDFファイル/1.22MB]

出典:国土交通省ホームページ

座席の利用に関する啓発

鉄道やバスを利用する際には、まわりに座席を必要とする方がいらっしゃる場合、座席をお譲りください。

障がいの状況、個人の状況によって、鉄道やバスを立ったまま利用することが大きな負担となる方がいらっしゃいます。

鉄道やバスの利用に「心のバリアフリー」をお願いします。

出典:国土交通省ホームページ

「座席の利用マナー向上キャンペーン」

座席の利用マナー向上キャンペーンリーフレット[PDFファイル/709KB]

出典:国土交通省ホームページ