本文

予防接種健康被害救済制度について

予防接種健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

※請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は給付の種類や状況によって変わりますので、香芝市健康衛生課にご相談ください。

申請について

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けた方が予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に対して行います。

申請方法

ご本人やご家族の方が、窓口にお持ちいただくか、または、郵送により受付しています。

※郵送の場合は、携帯番号などのご連絡先の記載をお願いします(必要に応じて連絡することがあります)。 ※窓口に申請書類を持参される場合は事前にご連絡ください。

香芝市の提出先

香芝市健康衛生課(保健センター内)

〒639-0251 奈良県香芝市逢坂1丁目506−1

電話:0745-77-3965

| 接種した予防接種の種類 | 対象となる救済制度(相談先・申請先) |

|---|---|

|

・A類疾病の定期接種(子どもの予防接種) ・臨時接種(令和6年3月31日まで実施していた新型コロナワクチン) ・B類疾病の定期接種:主に65歳以上の高齢者を対象としたインフルエンザ・肺炎球菌・新型コロナワクチン(令和6年4月以降に限る) |

「予防接種健康被害救済制度」 香芝市 |

| ・任意接種(予防接種法に定められていない予防接種や個人または保護者の希望によって接種を行うもの) |

「医薬品副作用被害救済制度」 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA) |

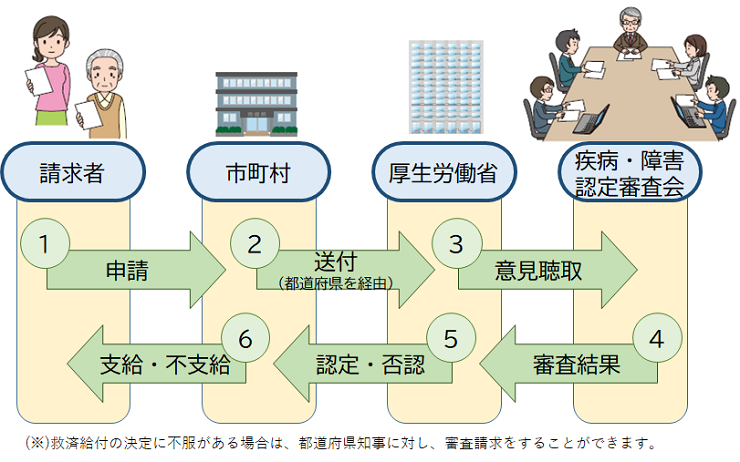

申請から認定・支給までの流れ

(1)申請:請求される方は、給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて申請します。

(2)送付:市町村で請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査します。その後、県を通じて厚生労働省へ進達をします。

(3)意見聴取、(4)審査結果:厚生労働省は、疾病・障害認定審査会※2に諮問し、答申を受けます。

(5)認定・否定:厚生労働省は県を通じて本市に、認定または否認に関する通知をします。

(6)支給・不支給:その後、給付が認められた事例に対して給付※3が行われます。

※1上記フロー図は厚生労働省のホームページ<外部リンク>の掲載資料を参考

※2予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の審査会

※3厚生労働省が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4か月から1年程度の期間を要します。

給付の種類と給付額

| 給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 |

|---|---|---|

| 医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給(入院相当に限定) |

| 医療手当 |

予防接種を受けたことによる疾病について入院通院に必要な諸経費を支給 (保険や助成金により医療費がない場合でも医療を受診していれば請求することができます) |

予防接種を受けたことによる疾病について入院通院に必要な諸経費(通院は入院相当に限定) 保険や助成金により医療費がない場合でも医療を受診していれば請求することができます) |

| 障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給 | |

| 障害年金 | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要) | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給(3級はなし) |

| 死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 | |

| 遺族年金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 | |

| 遺族一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給 | |

| 葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 |

| 介護加算 | 施設入所または入院していない場合、介護加算額を加算 |

|

種類 |

A類・臨時接種 |

B類 |

|---|---|---|

|

医療費 |

健康保険等による給付の額を除いた自己負担分に限る |

A類疾病の額に準ずる |

|

医療手当 |

通院3日未満(月額)37,900円 |

A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限定。 |

|

障害児養育年金 |

1級(年額)1,714,800円 |

|

|

障害年金 |

1級(年額)5,481,600円 |

1級(年額)3,045,600円 2級(年額)2,436,000円 |

|

介護加算 |

1級(年額)878,400円 |

|

|

死亡一時金 |

48,000,000円 |

|

| 遺族年金 |

2,664,000円(年額) ※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。 |

|

| 遺族一時金 | 7,992,000円(年額) | |

|

葬祭料 |

219,000円 |

A類疾病の額に準ずる。 |

| 介護加算 |

1級 878,400円 2級 585,600円 |

※給付の額が変更されることがあります。上記は令和7年4月現在の金額です。

通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。

年金の支給開始月は「A類疾病等(障害児養育年金、障害年金):支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月」です。

請求の必要書類

医療費・医療手当および死亡一時金・葬祭料の必要書類について説明しています。

障害児養育年金等については、下部お問い合わせ窓口に問い合わせてください。

注意事項

- 後日、追加書類の提出をお願いする場合があります。

- 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもありますが、申請者(請求者)の負担です。

- 国の認定結果を通知するまで、数か月から1年以上の期間を要します。

|

必要な書類 |

説明等 |

|

|---|---|---|

|

1 |

医療費医療手当請求書 |

請求される方が記入してください。【記入方法】[Wordファイル/164KB] |

|

2 |

受診証明書 ・予防接種健康被害認定を申請するかた (別紙2-(1)受診証明書) [PDFファイル/105KB] ・予防接種被害者健康手帳を取得されたかた |

受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。【記入方法】[Wordファイル/1.1MB] |

|

3 |

領収書等 |

医療に要した費用の額および日数を証する領収書等 |

|

4 |

接種済証等の写し |

受けた予防接種の種類およびその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し |

|

5 |

診療録(カルテのコピー)(※) |

受診された医療機関に作成を依頼してください。 |

|

市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録(必要な場合)」を準備します。 |

||

(※)新型コロナワクチン接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応であると医師が判断し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、診療録等を医師が記載した様式5-1-1[PDFファイル/244KB]に替えることができます。

申請様式

死亡一時金・葬祭料請求の必要書類

|

必要な書類 |

説明等 |

|

|---|---|---|

|

1 |

死亡一時金請求書 |

請求される方が記入してください。 (1)欄・(21)欄:記入不要です。 |

|

2 |

葬祭料請求書 |

請求される方が記入してください。 (1)欄・(19)欄:記入不要です。 |

|

3 |

死亡診断書、死体検案書等の写し |

- |

|

4 |

埋火葬許可証等の写し |

請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証または葬儀案内状等の写し |

|

5 |

接種済証等の写し |

受けた予防接種の種類およびその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し |

|

6 |

診療録(カルテのコピー)等 |

受診した医療機関に請求してください。 |

|

7 |

住民票の写し |

(死亡一時金の場合) |

|

8 |

戸籍謄(抄)本、保険証等の写し |

請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本等 |

|

市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録」を準備します。 |

||

(◆1)死亡者と請求者が同一世帯の場合

- 請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票

(◆2)死亡者と請求者が同一世帯でない場合

- 請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票

- 生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書

ただし、以下のものを提出した場合には(2)を省略できる。

- 死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことがわかる書類(健康保険証等の写し 等)

- 死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことがわかる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し 等)

- 生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し 等)

よくある質問

- 質問1:申請の対象となるのは、どんなことですか?

- 答え:接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、継続して治療が必要な病気や接種が原因と考えられる障害、死亡などが、申請の対象となります。

- 質問2:接種後に熱がでて解熱薬を処方されました。

これはこの救済制度の対象になりますか?申請してもいいですか? - 答え:一時的な発熱や局部の痛みや腫れなどの、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に該当しないとされています。

(ただし申請を拒むものではありません。)

参考

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き<外部リンク>

関係条文

- 予防接種法(昭和23年法律第68号)

第6条 都道府県知事は、A類疾病およびB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者およびその期日または期間を指定して、臨時に予防接種を行い、または市町村長に行うよう指示することができる。

第15条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種または臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、または死亡した場合において、当該疾病、障害または死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより、給付を行う。

2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

-

予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)

第9条 法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。