本文

介護保険の申請(要介護・要支援認定)について

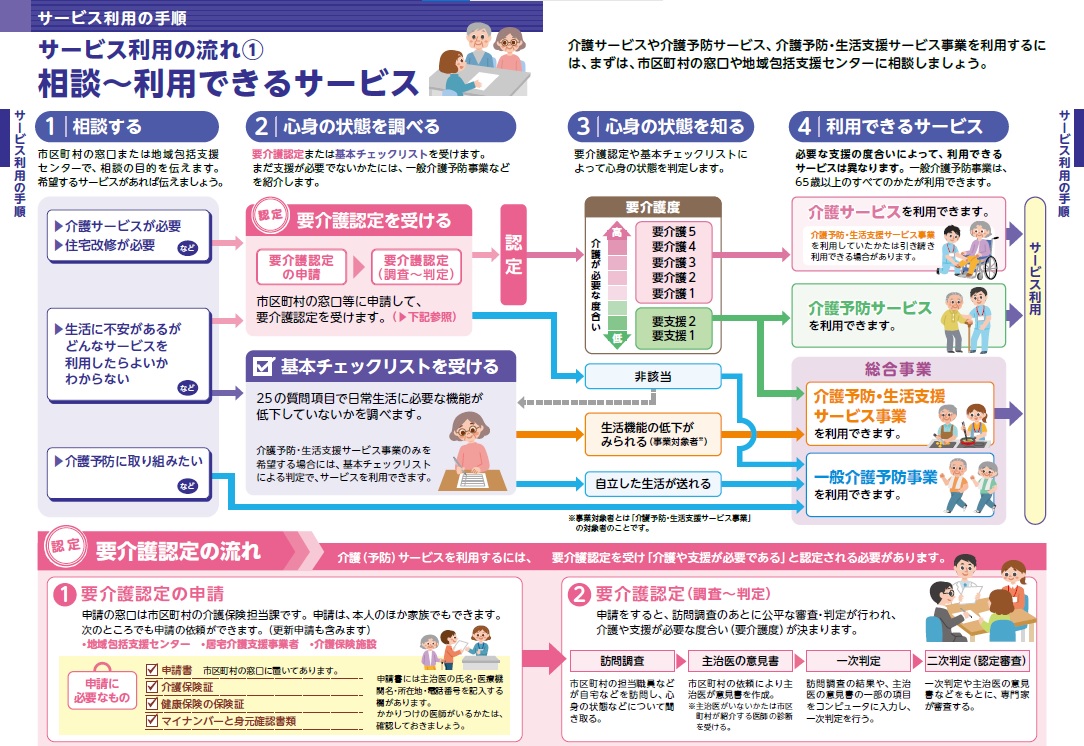

介護サービスを利用するには

介護や日常生活の支援が必要となったかたは、はじめに介護保険の申請を行い、要介護(要支援)状態区分に認定されることで、介護サービス(介護予防サービス)をご利用できます。

対象者

- 第1号被保険者(65歳以上の方)

- 第2号被保険者(医療保険に加入している40歳以上65歳未満の方)

※第2号被保険者の方は以下の【特定疾患】の診断を医師より受けている場合は、申請可能です。

| がん(医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断したものに限る) | 関節リウマチ |

| 筋萎縮性側索硬化症 | 縦靭帯骨化症 |

| 骨折を伴う骨粗しょう症 | 初老期における認知症 |

| 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病 | 脊髄小脳変性症 |

| 脊柱管狭窄症 | 早老症 |

| 多系統萎縮症 | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 |

| 脳血管疾患 | 閉塞性動脈硬化症 |

| 慢性閉塞性肺疾患 | 両側の膝関節や股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |

介護保険の申請から認定までの流れ

新規申請・更新申請

次の必要書類を介護福祉課へ提出や提示をしてください。

【必要書類】

- 介護保険要介護・要支援認定申請書

- 介護保険被保険者証(第2号被保険者《40歳以上65歳未満》のかたは不要)

- 健康保険証

- マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード

- 《家族等の代理人が申請する場合のみ》代理人の写真入の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)

注意点

申請の際に、かかりつけの医師名や医療機関名をお聞きすることがあります。

区分変更申請

既に要介護認定をお持ちのかたで、著しく心身の状況が変わり、要介護状態区分の変更を行う必要があるかたは、次の必要書類を介護福祉課へ提出や提示をしてください。

【必要書類】

- 介護保険要介護・要支援認定申請書

- 健康保険証

- マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード

- 《家族等の代理人が申請する場合のみ》代理人の写真入の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)

注意点

心身の状態の変化を申請書に必ず記入してください。

要介護(要支援)認定をお持ちで、他の市町村から転入して来られたかた

次の必要書類を介護福祉課へ提出してください。

【必要書類】

- 介護保険要介護・要支援認定申請書

- 前市区町村から発行された受給資格証明書

- マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード

- 《家族等の代理人が申請する場合のみ》代理人の写真入の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)

注意点

前市区町村から発行された受給資格証明書をお持ちでない場合は、マイナンバー連携による事務処理をするため、引き継がれた介護保険被保険者証などの交付は翌開庁日になります。

マイナポータル(ぴったりサービス)を利用した申請

マイナンバーカードをお持ちであれば、マイナポータル(ぴったりサービス)で書類を提出できます。詳しくはこちらのページへ。

認定申請書提出以降の流れ

1.認定調査

香芝市職員や香芝市から委託された調査員などが自宅を訪問し、心身の状況の調査を行います。

調査の所要時間は約1時間です。訪問の日程調整については、申請書を窓口で申請された際やお電話にて調整します。

なお、病院に入院中のかたや施設に入所中のかたは入院先や入所先で調査を実施する場合があります。

2.医師の意見書の収集

本人の主治医に対し、心身の状況についての意見書を作成してもらい、主治医の医療機関から香芝市に提出していただきます。

(申請者やご家族の方に意見書を持ってくるいただくことはありません)

3.審査・判定

【2.訪問調査】の結果や【3.主治医の意見書】をもとに、介護認定審査会で介護の必要性や程度について審査を実施します。

審査会では、次の要介護(要支援)状態区分に分けて判定をします。

| 区分 | 状態(※) |

| 非該当 | 自立した生活ができているため、介護サービスなどによる支援は不要(介護保険を用いた介護サービスは利用できません) |

| 要支援1 | ほぼ自立した生活ができるが、介護予防のための支援や改善が必要 |

| 要支援2 | 日常生活に支援は必要だが、それによって介護予防できる可能性が高い |

| 要介護1 | 歩行などに不安定さがあり、日常生活に部分的な介護が必要 |

| 要介護2 | 歩行などが不安定で、排せつや入浴などの一部または全部に介護が必要 |

| 要介護3 | 歩行や排せつ、入浴、衣服の着脱などに、ほぼ全面的な介護が必要 |

| 要介護4 | 日常生活全般に動作能力が低下しており、介護なしでの生活は困難 |

| 要介護5 | 生活全般に介護が必要で、介護なしでは日常生活がほぼ不可能 |

(※)状態については、あくまで目安です。

介護認定審査会

介護認定審査会とは、医師を含めた保健・医療・福祉を専門とする委員で構成される合議体のことです。

4.認定・結果の通知

介護認定審査会で判定された区分を認定し、その結果を郵送で通知します(申請から結果の通知まで約30日かかります)。

※認定結果が届くまでの期間において、至急にサービスの利用を希望される場合については、以下の「暫定ケアプランについて」をご覧ください。

区分変更申請をされたかたへ

審査において心身の状況がこれまでの要介護区分状態と同等の区分であると判定されたかたは「却下」と判定され、その旨を認定及び通知をします。

なお、この場合は要介護区分状態や有効期間などに変更はありません。引き続き、これまでの要介護(要支援)認定の区分で介護サービスをご利用いただくことになります。

暫定ケアプランについて

急な病気やケガで要介護状態に陥り、直ぐに介護保険サービスを利用したいときに、介護保険の申請日からすぐに介護サービスを利用できる「暫定ケアプラン」という制度があります。

暫定ケアプランの利用の流れ

- 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー事業所)または地域包括支援センターに直ぐに介護保険サービスを利用したい旨を相談する

- 香芝市介護福祉課へ書類を提出する (提出書類 「居宅サービス計画作成依頼届出書」または「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書)

- 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー事業所)または地域包括支援センターに「暫定介護サービス計画」を作成してもらう

- 要介護・要支援認定が決定され次第、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー事業所)または地域包括支援センターが速やかにサービス計画を再作成してもらう

注意点

次の場合、暫定で介護サービスを利用しても全額自費での支払いとなる場合があります。

- 介護・要支援認定の結果が「非該当」と決定された場合

- 保険給付の対象とならないサービス利用があった場合(認定された要介護度が暫定サービス計画で想定したものよりも低かったために支給限度基準額を超えた場合)

6.介護予防支援計画・介護サービス計画の作成

要介護(要支援)状態に認定されたかたで、介護サービスの利用を検討される場合は次の機関へ必ず相談してください。

介護サービスを利用する場合は、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに所属しているケアマネジャーに介護予防支援・介護サービス計画を作成してもらう必要があります。

要支援1、要支援2のかた

地域包括支援センター(高齢者の身近な相談窓口) よりご確認ください。

要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5のかた

居宅介護支援事業所 (香芝市内の居宅介護支援事業所については、市ホームページ内の事業所一覧に掲載しています)。

なお、施設サービスの利用(入所)をされるかたは直接施設にご相談ください。

注意点

ケアマネジャーが作成する介護予防支援・介護サービス計画がないまま介護サービスや介護予防サービスを利用した場合は、すべてのサービス利用料について全額自己負担となります。